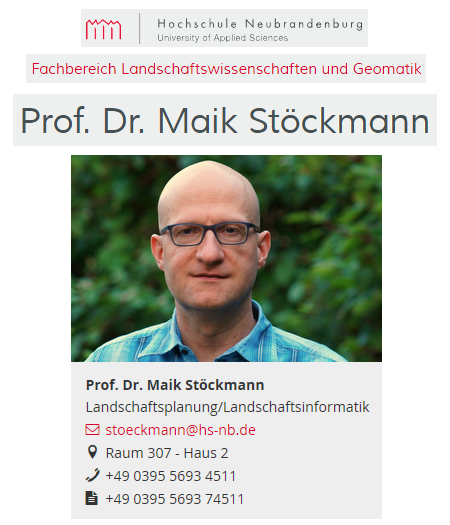

| Zum KLEKs-Editor: |

|

|

Mit "KLEKs - KulturLandschaftsElementeKataster" wurde das erste Geoinformationssystem in Deutschland entwickelt, mit dem historische Kulturlandschaftselemente nach einer ganzheitlichen Methodik digital aufgenommen werden können. Seit 1999 wurden über eine Viertelmillion Datensätze erfasst. KLEKs ist keine behördliche Datenbank, sondern versteht sich als Teilbaustein einer Plattform für das bürgerschaftliche Engagement für die Bewahrung lebenswerter, vielfältiger Natur- und Kulturlandschaften - mithin als ein Mittel zur stärkeren Demokratisierung von Naturschutz und Landschaftsplanung. KLEKs kann von Interessierten vor Ort angewendet werden. Der Sinn bestehender behördlicher Datenbanken des Natur- und Denkmalschutzes wird damit keineswegs infrage gestellt. Ganz im Gegenteil, geeignete Informationen aus KLEKs (z. B. zu bisher nicht beachteten, aber bewahrenswerten Landschaftselementen) sollen auch in die behördlichen Datenbanken einfließen. KLEKs ist keine Insellösung, es lässt sich insbesondere durch die Begriffe Gemeinschaftsprinzip und Selbstorganisation sowie Bürgernähe, Offenheit und Transparenz kennzeichnen. Unter Nutzung von Synergiepotenzialen lokaler Initiativen und bislang oft verstreuter Informationen wird der Zugriff auf einen gemeinsamen, ständig wachsenden und verbesserten Datenbestand ermöglicht. Durch diesen Community-Ansatz wollen wir eine flächendeckende und vollständige Erfassung historischer Kulturlandschaftselemente angehen. Natürlich wird das Kataster nie abgeschlossen sein und muss ständig aktualisiert werden. Die Erfassung der Elemente wird seit einigen Jahren ergänzt durch eine Erfassung von sog. Kulturlandschaftsteilen und -zellen, also Teilbereichen der Kulturlandschaft. Wir verstehen dies als Vorstufe eines Bausteins für eine flächendeckende Kulturlandschaftsplanung im Sinne der Europäischen Landschaftskonvention von 2000 - das ist ein völkerrechliches Übereinkommen zur Erhaltung von für den Menschen lebenswerten Landschaften. Obwohl die Konvention von der Bundesrepublik Deutschland bislang nicht unterzeichnet wurde, hat sie in fast allen anderen europäischen Staaten allgemeine Anerkennung gefunden. |

|

KLEKs Internetseite: Das Kulturlandschafts-Wiki |

Technische Umsetzung: KIG Kulturlandschaft und Informatik GmbH |

|

Kontakt Hochschule: Prof. Dr. Maik Stöckmann Landschaftsplanung u. Landschaftsinformatik Hochschule Neubrandenburg Brodaer Str. 2 17033 Neubrandenburg E-Mail: stoeckmann@hs-nb.de Raum 307 - Haus 2 Tel.: 0395 5693-4511 Fax.: 0395 5693-74511 Kontakt KLEKs: Prof. Dr. Maik Stöckmann Hochschule Neubrandenburg Brodaer Str. 2 17033 Neubrandenburg Tel.: +49 (0)395 5693-4511 E-Mail: info@kleks.app |

|

|

Fachgebiet Landschaftsplanung und Landschaftsinformatik

In Lehre und Forschung beschäftige ich mich mit der Anwendung Geographischer Informationssysteme (GIS) in Naturschutz und Landschaftsplanung, historischen Kulturlandschaften, dem Landschaftsbild sowie der Erholungsplanung in ländlichen Regionen. Mein besonderes Anliegen gilt dem kulturellen Erbe als Gegenstand der Landschaftsplanung. Im Sinne der Europäischen Landschaftskonvention wie auch des Bundesnaturschutzgesetzes stehen kulturhistorische Schutzaspekte von Landschaften gleichberechtigt neben ökologischen, daher sollten sie auch dementsprechend berücksichtigt werden. Die Schnittmenge zur Landschaftsinformatik ist groß, weil Kenntnisse im Umgang mit Geographischen Informationssystemen, großen Datenmengen und geostatistischen Analysen bei der Erfassung, der Bewertung und dem Management kulturhistorischer Landschaftsstrukturen überaus hilfreich sein können. Ebenso bieten sich kulturhistorische Landschaftselemente an, um an ihrem Beispiel in der Lehre Kenntnisse zu mobilen Datenerfassungstechnologien wie etwa RTK-GNSS sowie zur Auswertung digitaler Geländemodelle praxisnah zu vermitteln. In den vergangenen Jahren habe ich mich schwerpunktmäßig mit dem Kulturerbe im Wald im Allgemeinen sowie im Speziellen mit kulturhistorischen Archivböden und Bodendenkmalen in der Forstwirtschaft beschäftigt, wozu insbesondere auch „neuartige“ großflächige Bodendenkmale wie „Celtic-fields“ und andere ur- und frühgeschichtliche sowie mittelalterliche Flurwüstungen zählen. Zur Übersicht in der Hochschule Neubrandenburg: ► ► ► Prof. Dr. Maik Stöckmann |

|

| 01. Das Märchen vom Urwald in Mecklenburg-Vorpommern: | |

| 02. Die Spuren historischer Landnutzungen im Wald: | |

| 03. Die Landschaft lesen und den Boden sprechen lassen: | |

| 04. Die Keltischen Felder und Siedlungen in der Rostocker Heide: | |

| 05. Keltisch? Ur- und frühgeschichtliche Feldsysteme: |

| Urgeschichtliche Flurwüstungen - Das übersehene Kulturerbe |

|

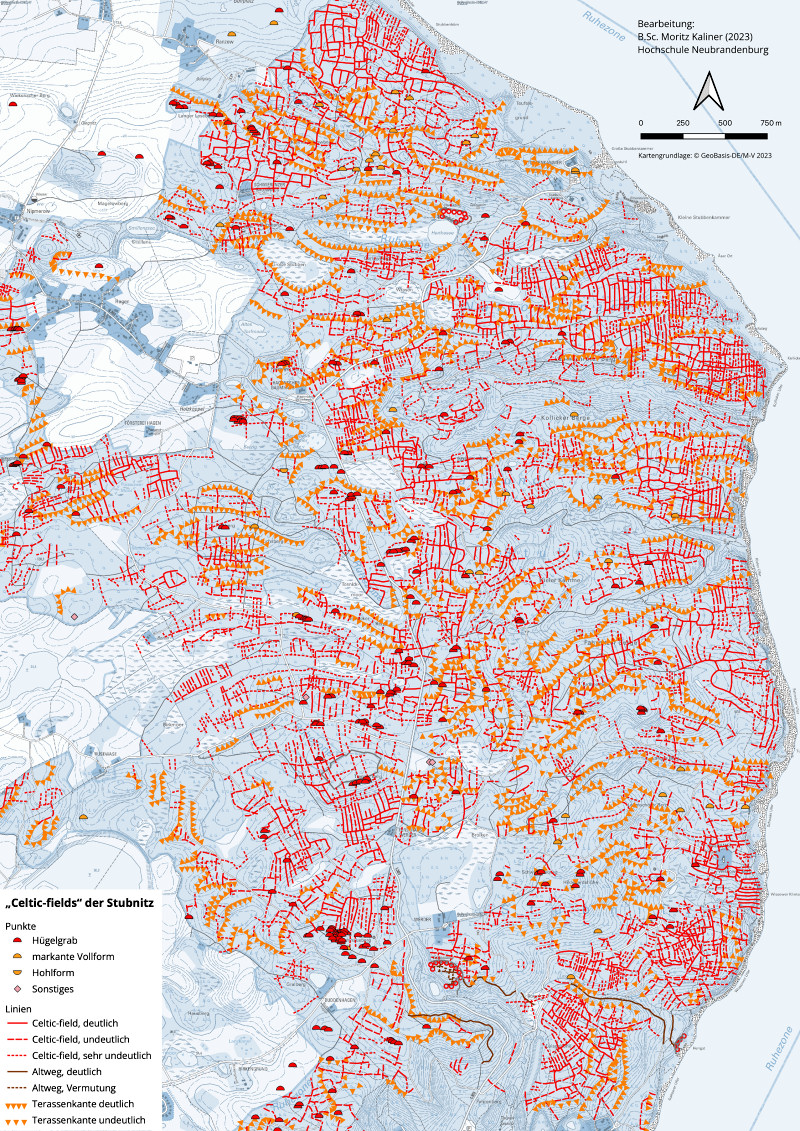

Eine Zeitreise zu früheren Kulturen Die Landschaft ist nicht nur Wirtschafts- und Erholungsraum für heutige Generationen, sondern stellt gleichzeitig eine wertvolle Primärquelle der Umwelt- und Kulturgeschichte dar. Insbesondere in den Waldgebieten haben sich häufig Spuren früherer landwirtschaftlicher Bodenbearbeitung in Form anthropogener Geländeformen und kulturhistorischer Archivböden erhalten, die einen hohen Gehalt an Umweltzeigern und Kulturartefakten beinhalten (Keramik, Flint, Holzkohle etc.). Durch diese Flurrelikte können wir Einblicke in die Struktur mittelalterlicher und urgeschichtlicher Agrarlandschaften erhalten, die anhand anderer Quellen nicht oder höchstens andeutungsweise möglich sind (vgl. Abbildung unten). Im Nationalpark Jasmund (Insel Rügen, Stubnitz) befindet sich mit etwa 18 km² eine der größten zusammenhängenden urgeschichtlichen Flurwüstungen Deutschlands. Sie wird nach aktuellem Forschungsstand nur durch die „Celtic-fields“ am Werbellinsee/Grumsiner Forst (Land Brandenburg) flächenmäßig übertroffen, die allerdings deutlich schlechter erhalten sind und weniger Sekundärstrukturen wie Lesesteinhaufen und Steinriegel enthalten. Eine erste Untersuchung der kulturhistorischen Archivböden in der Stubnitz wurde im Jahr 2021 durch ein Pilotprojekt der Hochschule Neubrandenburg in Zusammenarbeit mit dem Experten Dr. Volker Arnold, dem Nationalparkamt, der Landesarchäologie und dem Geologischen Dienst durchgeführt. Sie legt die Vermutung nahe, dass das Feldsystem – so wie es sich heute präsentiert – in der jüngeren Bronzezeit angelegt und bis in die Eisenzeit genutzt wurde.

|

|

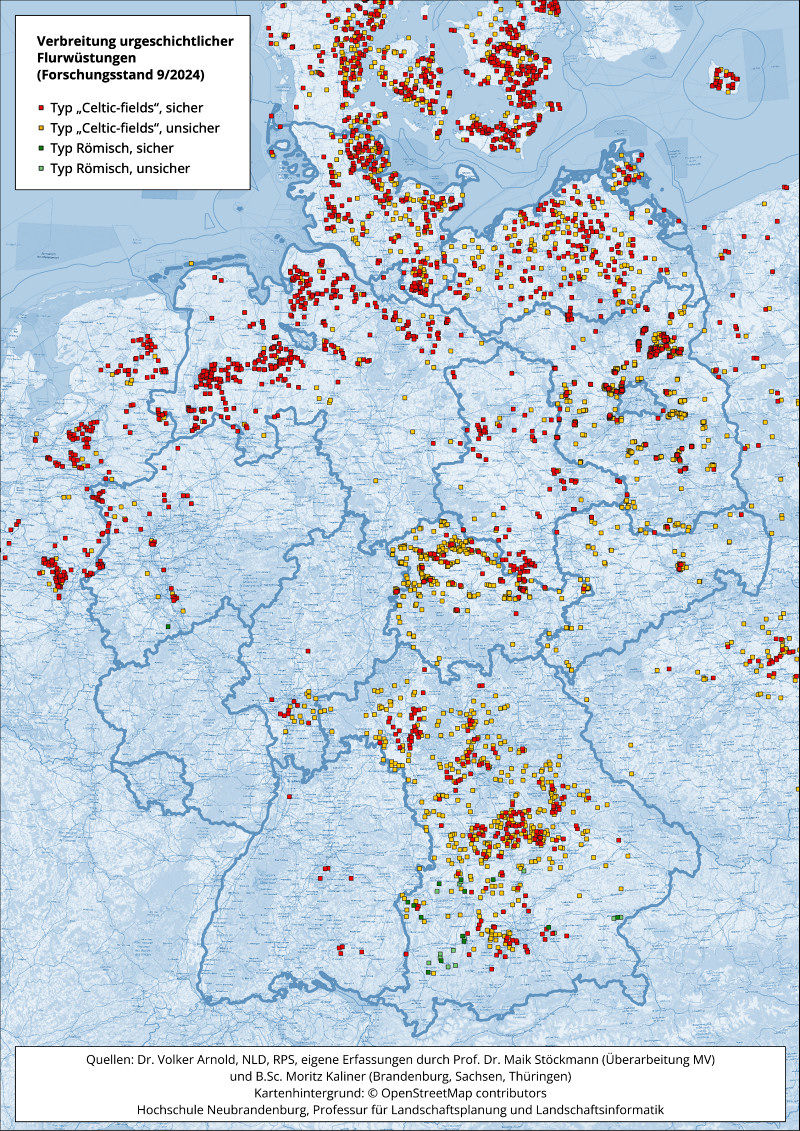

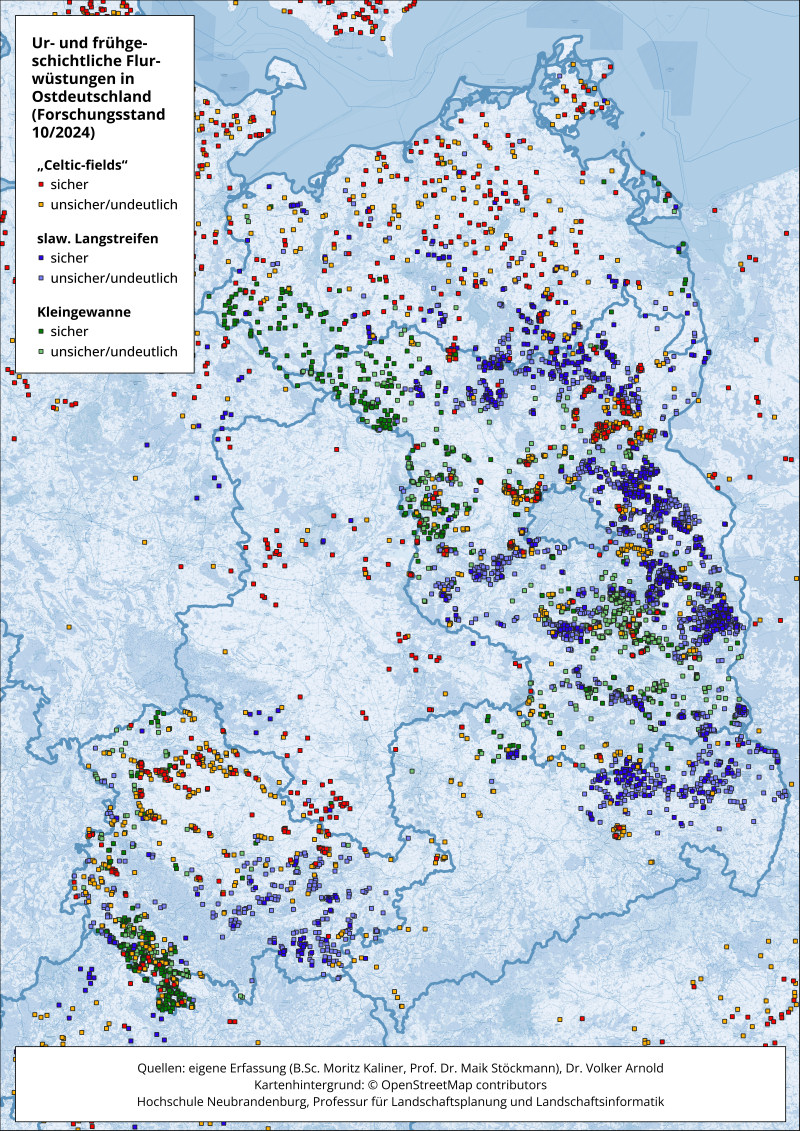

Das übersehene Kulturerbe Flurwüstungen stellen eine Gruppe von Kulturdenkmalen dar, die – bis auf wenige Ausnahmen – von der Denkmalpflege praktisch ignoriert werden, und das trotz ihrer herausragenden wissenschaftlichen Bedeutung und ihres kulturgeschichtlichen Zeugniswertes. Auch laut Bundesbodenschutz-, Bundesnaturschutz- sowie Bundeswaldgesetz wären diese kulturhistorischen Landschaftsstrukturen und damit verbundene Archivböden eigentlich systematisch zu erfassen und bei der Bewirtschaftung angemessen zu berücksichtigen. Tatsächlich sind behördliche Erfassungen die Ausnahme und der Großteil der urgeschichtlichen Flurwüstungen befindet sich heute in einem schlechten Erhaltungszustand, auch aufgrund moderner Waldbaumaßnahmen. Etablierte Forstzertifizierungssysteme ignorieren diese Gruppe von Kulturdenkmalen ebenfalls. Auf der Übersichtskarte links ist die Verbreitung der bisher bekannten urgeschichtlichen Flurwüstungen dargestellt. Der Großteil wurde über die Auswertung digitaler Geländemodelle entdeckt. Rund 1200 Standorte lassen sich in Deutschland als sicher klassifizieren, weitere rund 1400 sind unsicher oder undeutlich ausgeprägt. Prof. Dr. Maik Stöckmann im Herbst 2024

Die Stubnitz befindet sich auf der Insel Rügen und ist eine hügelige Waldlandschaft an der Ostküste auf der Halbinsel Jasmund. Sie nimmt eine Fläche von ca. 2400 ha ein und erstreckt sich von der Stadt Sassnitz bis zur Ortschaft Lohme. Heute gehört die Stubnitz zum 3003 ha großen „Nationalpark Jasmund“. |

|

Kulturhistorische Archivböden im Wald |

|

Die versteckte Geschichtsbibliothek im Wald Gemäß § 1 des Bundesbodenschutzgesetzes sollen bei Einwirkungen auf den Boden Beeinträchtigungen seiner Funktion als Archiv der Kulturgeschichte so weit wie möglich vermieden werden. Das Bundeswaldgesetz erteilt parallel den Auftrag, die Funktion des Waldes als Archiv der Kulturgeschichte bei der Bewirtschaftung angemessen zu berücksichtigen (§ 11 Abs. 2). Die Praxis sieht bisher allerdings so aus, dass kulturhistorische Archivböden weitgehend unkontrolliert beeinträchtigt werden, insbesondere weil sie den wenigsten Waldbesitzenden bekannt sind. In den meisten Bundesländern gibt es bislang weder eine Bestandserfassung von Flurwüstungen noch ein Konzept für die Ausweisung zugehörender kulturhistorischer Archivböden. Da Eingriffe den Informationsgehalt dieser Archivböden stark beeinträchtigen oder irreversibel zerstören, geht jeden Tag ein ein Stück dieser Geschichtsbibliothek im Wald unwiederbringlich verloren. Obwohl die forstliche Standorterkundung unsere Waldböden über Jahrzehnte intensiv erfasst hat, waren und sind die angewandten, auf wirtschaftliche Belange ausgerichteten Methoden nicht geeignet, wertvolle kulturhistorische Archivböden als solche sicher zu erkennen. Am Beispiel von Flurwüstungen – also den landwirtschaftlichen Nutzflächen „untergegangener“ Dörfern aus der Ur- und Frühgeschichte sowie des Mittelalters – zeigt sich dies besonders deutlich. Durch Auswertung hochaufgelöster digitaler Geländemodelle wurde erst in den letzten Jahren der Umfang dieser fossilen Landschaftsstrukturen sichtbar (vgl. Abbildung unten). Ein Abgleich mit den Daten der Standorterkundung zeigt, dass bisher als „natürlich“ angesprochene Standorte nicht selten hochgradig anthropogen beeinflusst sind. Für das Überdauern fossiler Landnutzungsstrukturen in den Wäldern, die nach Nutzungsaufgabe der Feldsysteme entstanden und über Jahrhunderte durchgehend existierten, gibt es in Deutschland bislang kaum Bewusstsein, was wiederum eine Berücksichtigung kulturhistorischer Archivböden in der Praxis – insbesondere im Naturschutz, im Bodenschutz, in der Denkmalpflege und natürlich in der Forstwirtschaft – stark erschwert bis unmöglich macht. Bemühungen aus der archäologischen Denkmalpflege heraus scheitern bislang auch an der Großflächigkeit und Komplexität dieses Kulturerbes.

|

|

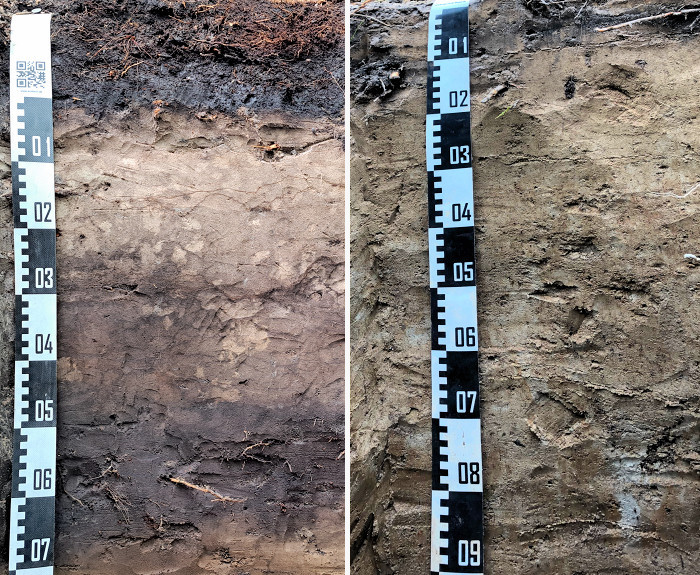

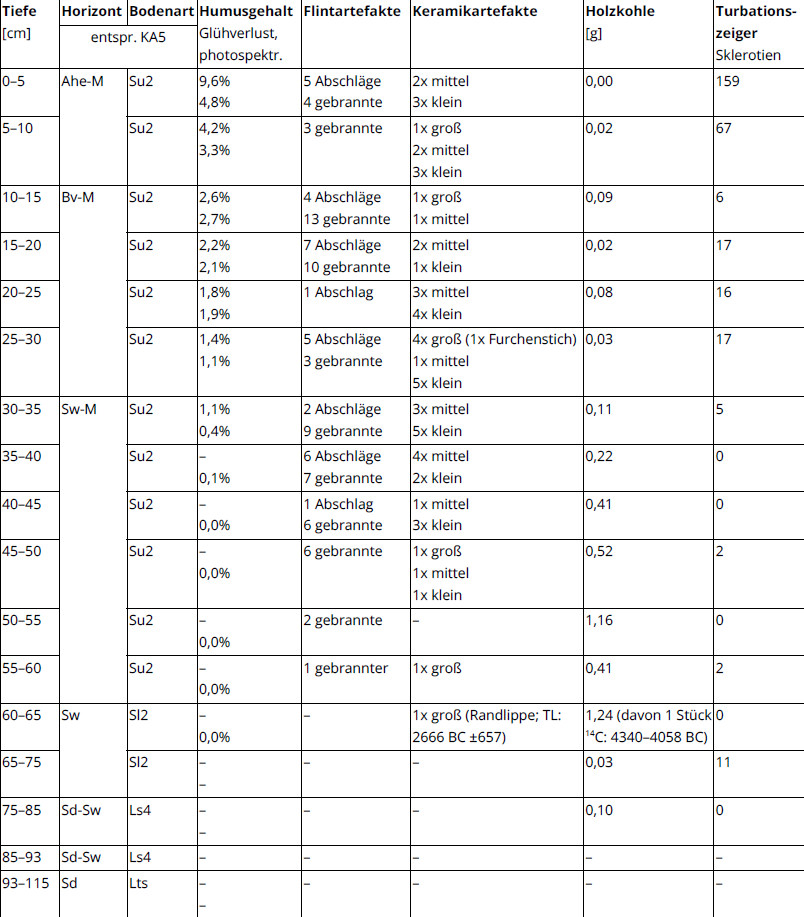

Beispiele kulturhistorischer Archivböden Die beiden unten gezeigten Bodenprofile beherbergen einen ähnlichen kulturhistorischen Befund: Eine spätneolithisch-frühbronzezeitliche Ackerkrume wurde in einer späteren Landnutzungsphase in der Eisenzeit erosionsbedingt überformt und überdeckt. Beim ersten Beispiel aus der Rostocker Heide ist dieser Vorgang aufgrund guter Humuserhaltungsbedingungen (hohe Bodenfeuchtigkeit) noch im Profil ablesbar – ein seltener Glücksfall. Beim zweiten Beispiel aus dem Stadtforst Altentreptow ist der Humus jedoch nach über 1000 Jahren weitgehend abgebaut, was meistes der Fall ist. Hierdurch lässt sich der Standort über bodenkundliche Standardverfahren vor Ort nicht ohne weiteres als Archivboden erkennen. Beide Archivbodenstandorte beinhalten bis zu 6000 Jahre komprimierte lokale Umwelt und Kulturgeschichte und lassen sich zu den Flurwüstungen, in die sie eingebettet sind, in Beziehung setzen. Sie stellen somit einen Band in der „Gechichtsbibliothek des Waldes“ dar und sind daher – auch nach geltender Gesetzeslage – als besonders wertvolle Primärquellen für zukünftige Forschergenerationen zu erhalten.  Bodenprofil 1 (Bild oben links) Der „Standardfall“, bei dem die frühere Oberfläche vollständig verwischt und der Humus abgebaut ist.

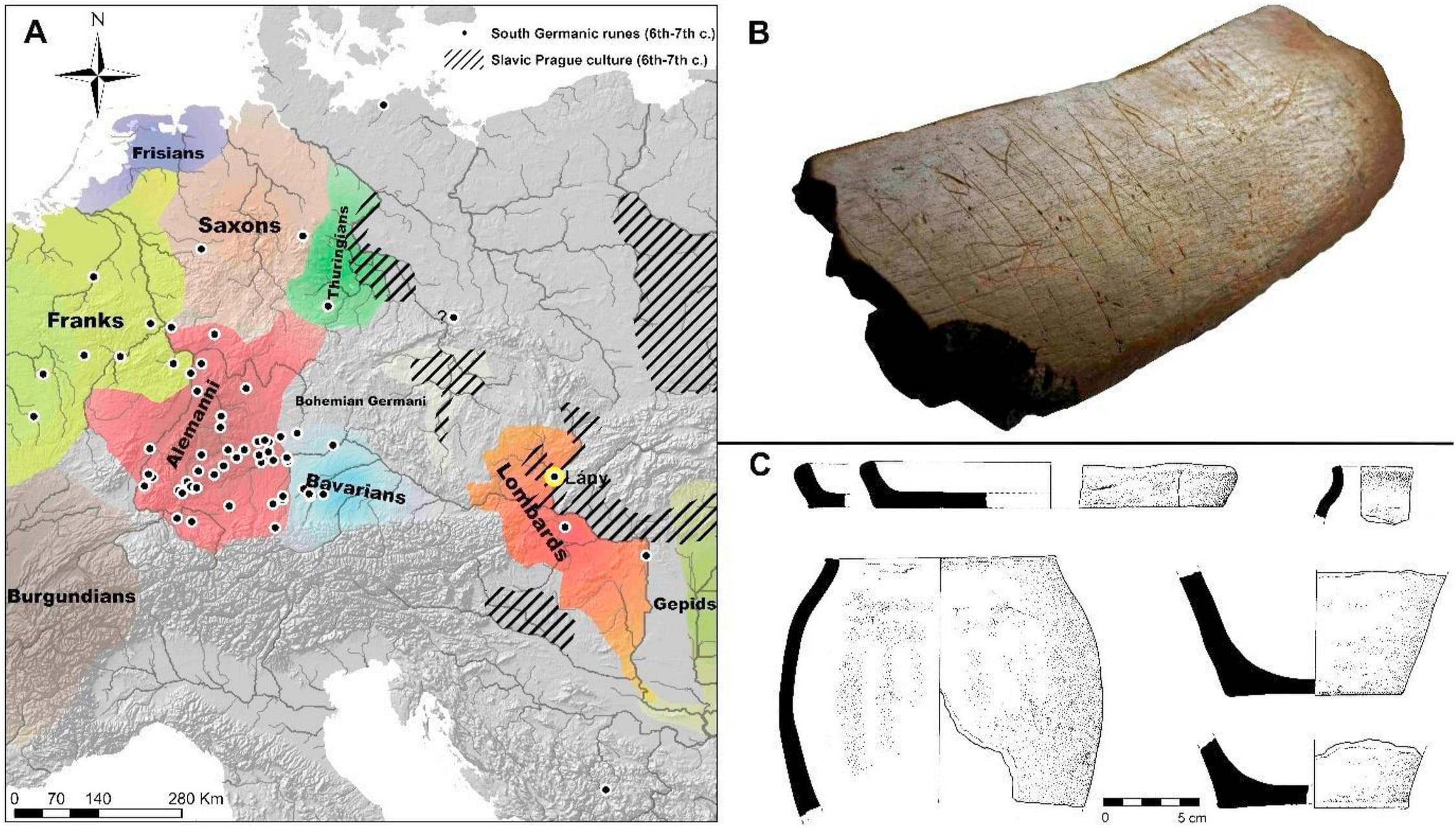

Stark vereinfachte Übersicht der Beprobungsergebnisse des Bodenprofils 2 (Tabelle oben) Unter Flintartefakten werden zum einen Relikte der Feuersteinwerkzeugherstellung und zum anderen Feuersteine zusammengefasst, die der Hitze von Feuerstellen ausgesetzt waren. Keramikscherben und verkohlte Holzstückchen aus den Herdfeuern sind zusammen mit anderen Hausabfällen und dem Mist auf die Felder gelangt. Zur vorgefundenen Holzkohle lassen sich die Baumarten bestimmen. Sowohl Scherben als auch die Holzkohle ermöglichen eine Datierung (per Thermolumineszenz bzw. C14). Weitere im Boden enthaltene Zeiger wie Pollen oder Phytolithen lassen sich verwenden, um frühere lokale Landnutzungsweisen und Klima- und Umweltbedingungen zu rekonstruiren. Unter Sklerotien sind hier Verkapselungen von Cenococcum geophilum FR. gemeint. Das ist ein Pilz, der Symbiosen mit Baumwurzeln eingeht. Das gehäufte Vorkommen von Sklerotien in tieferen Bodenschichten deutet auf eine Störung oder unsaubere Probenahme hin. Schrieben die frühen Slaven in germanischen Runen ?

Beitrag von Radio Prag International über einen geschichtlichen Fund: PDF

|